|

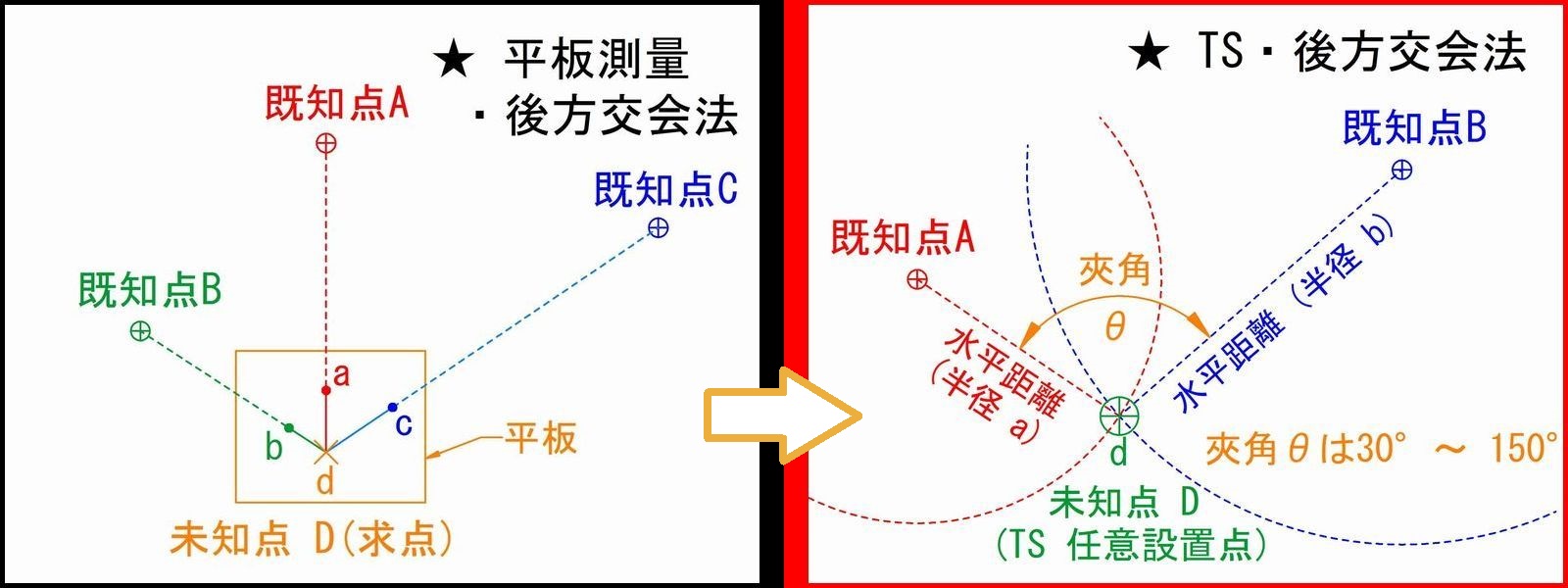

※ 昔の話(平板測量)

1. 平板測量の図根点増設を目的とした図解図根測量???

⇒(平板測量で新たな未知点を図上で求める方法)

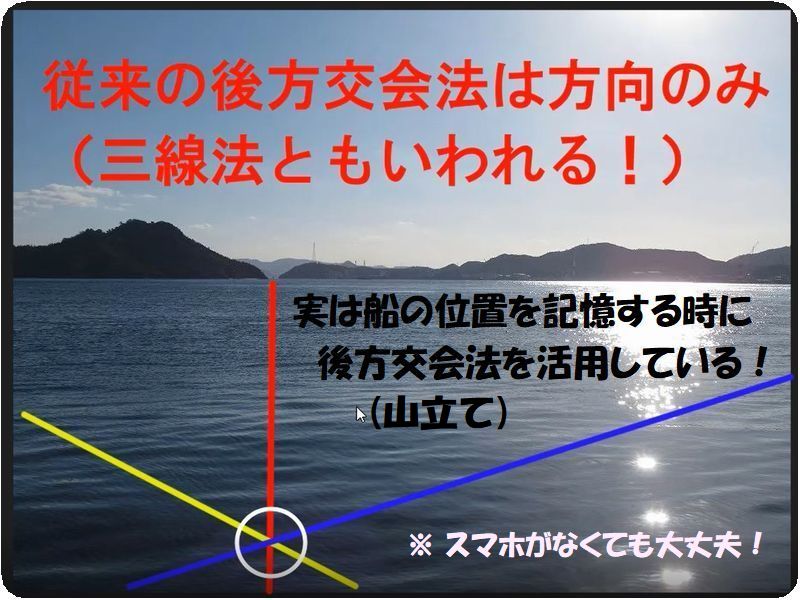

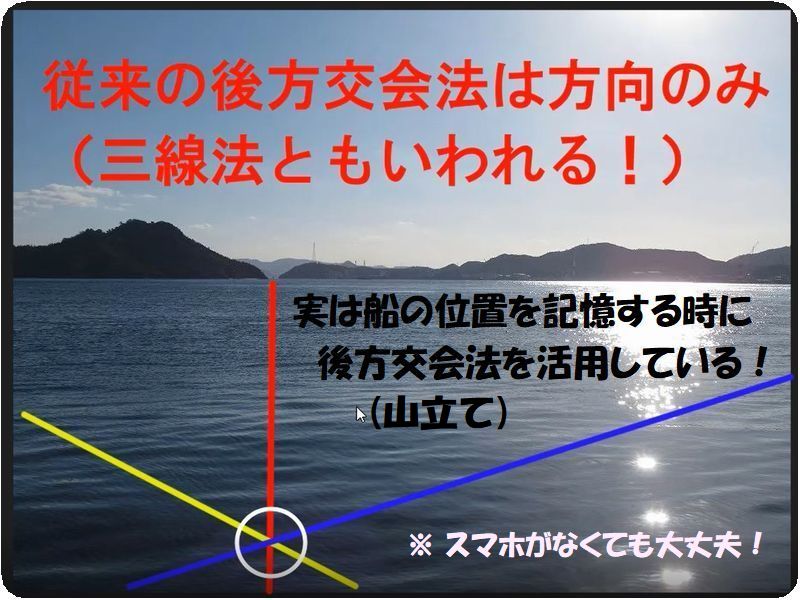

・古くは船から見た山の重なり具合から船位置を特定する「山立て」手法

・本来は平板測量で未知点を図面上で求める交会法(前方と側方もある)

・後方交会法は未知点位置を既知点 3点の方向線により図上決定する方法

※ 海が建築工事の現場とすれば 釣果ポイントが未知点(TS 任意設置点)

| 【動画 07-0】従来(平板測量)とTSの後方交会法・手段の違い! |

|

|

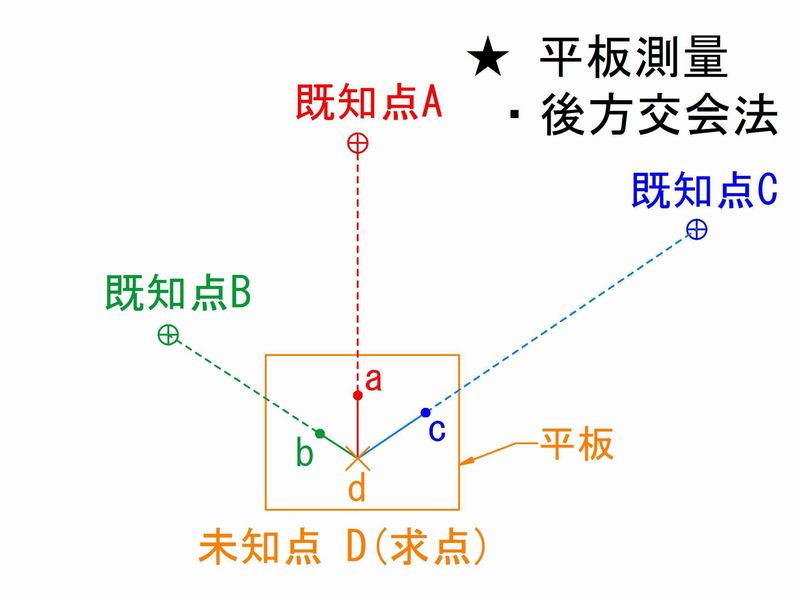

2. 3個の既知点を未知点から視準し その位置を決定

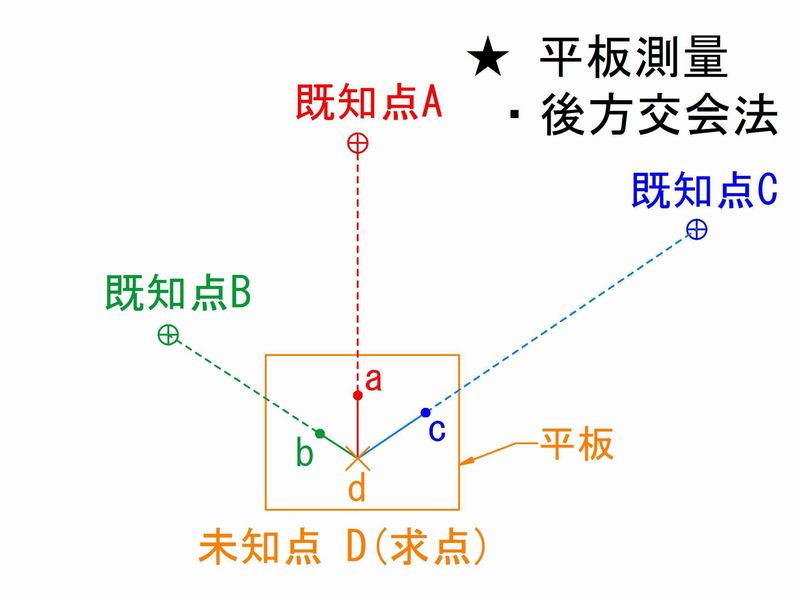

▼ 先ずは 平板測量の話( 3点の方向線により図上にて決定する方法 )

・建設省測量作業規定によれば3個の方向線によって決定し 他点を点検する

( 現在の公共測量作業規定では平板測量は削除され 交会法の要領はTSへ )

・ a, b, c は整置平板内の縮尺となる図面に既知点座標にてプロットした点

・平板を未知点Dに整置し、aA, bB, cCとなる視準延長線を引き交点 dがD

( 3方向線が1点で交会しない示誤三角形を消去して未知点位置を求める ??? )

⇒ ややこしい話になるので従来の後方交会のニュアンスが分かればOK・・・

|

|

※ 近年の話(TS)

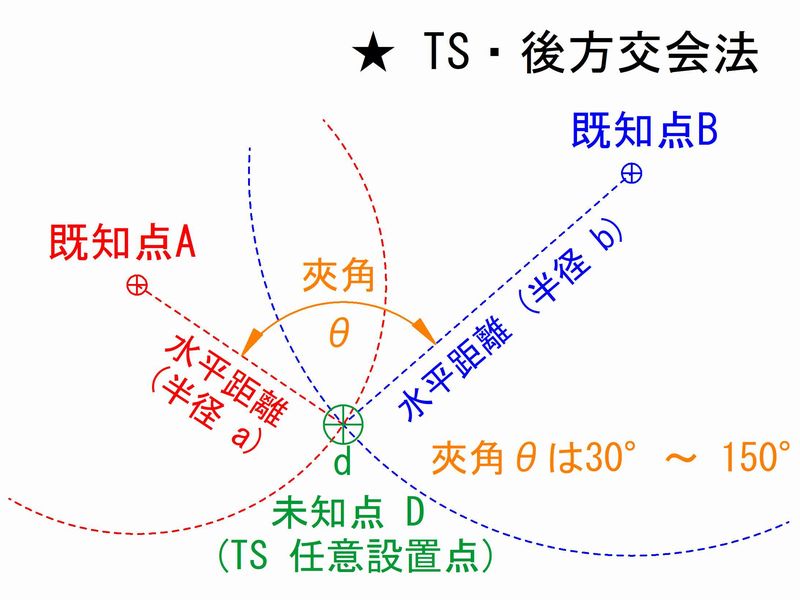

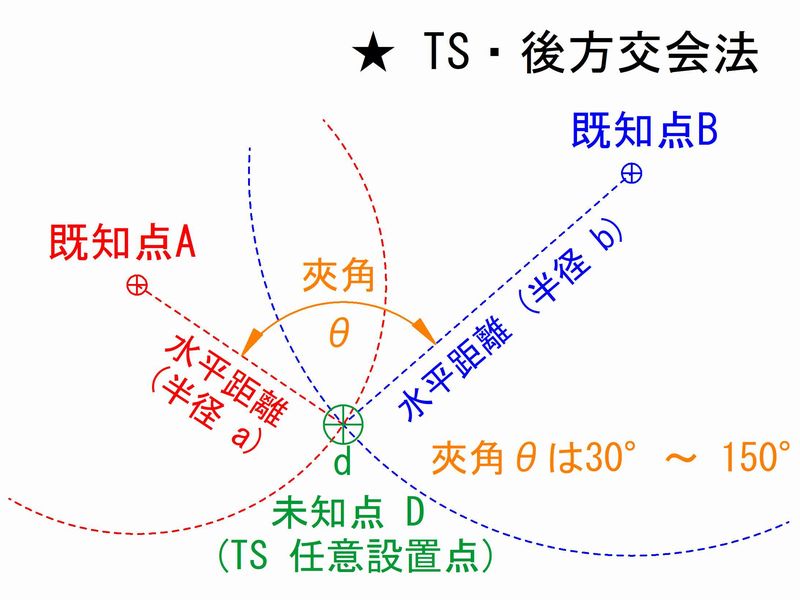

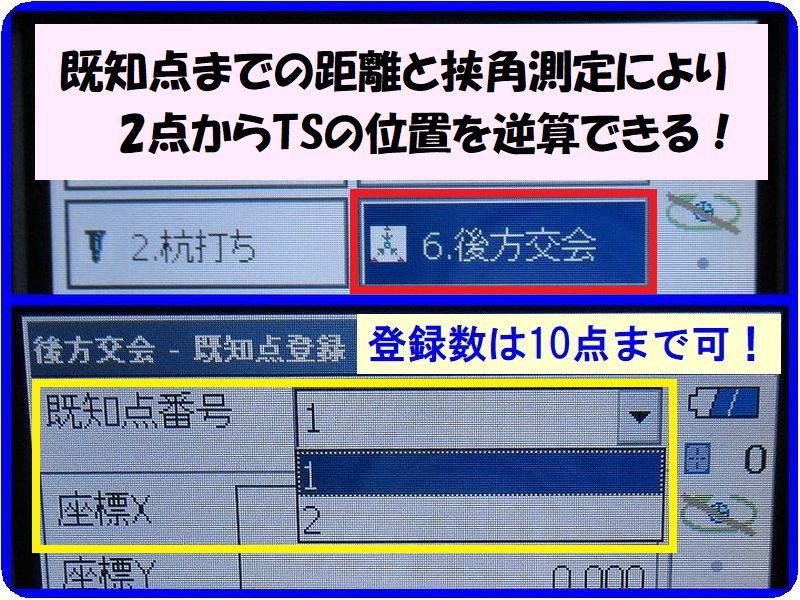

3. TSでは既知点 2点からの距離と夾角により成立

・TS 任意点 Dにて算出基準となる既知点 A, Bまでの距離と夾角を観測する

・既知点 A, B が中心で 観測水平距離を半径 a, b とした円弧の交点dがD1

・既知点 A, B と観測夾角が整合する点dがD2

◆ DのXY座標は距離と夾角の観測方程式により最小二乗法を用いて求める ???

⇒ 円弧交点D1と夾角と整合するD2との誤差二乗が最小となる座標に絞り込む?

⇒ ややこしい計算は必殺?「TSにお任せ!」デス・・・(較差は必ず確認)

※ 較差・結果が良くても 「他点を点検する」は【 継続 】

▼ 高さ(Z座標)は器械高・視準高と観測高低差の平均値により算出される

・ちなみに土木編となりますが・・・ご参考までに

■ 国土交通省 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)では

・工事基準点間の夾角は30°〜150°以内

・2級 TS:工事基準点とTS設置位置までの距離:150m(斜距離)

・3級 TS:工事基準点とTS設置位置までの距離:100m(斜距離)

※ 当サイトモデル SX-103TとおススメTSの国土地理院 測量機種登録は 2級A

(等級詳細は 国土地理院の測量機器性能基準・級別性能分類 参照)

|

|

4. おススメTSでは 3方向の測角のみで後方交会 成立

★ 既知点2点の測距と夾角が一般的だが、複数登録なら出来る利点とは?

★ 実はTSでも 3方向あれば距離を測らなくても測角だけで未知点を算出できる

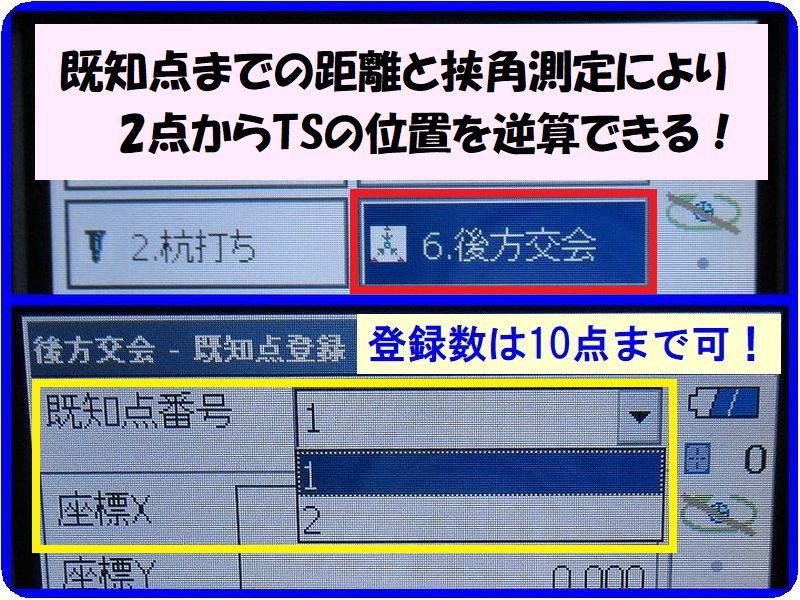

★ 既知点2点しか登録できないTSでは不可、おススメTSでは10点まで登録可能

★ 既知点反射シートの入射角次第で、測角のみに切換えてTSの展開力を広げる

■ TS 位置と視通状況で既知点数と「測角のみ or 距測測角」の観測方法を検討

( ※「2点測距・測角」「1点測距+2点測角のみ」「3点測角のみ」でも成立 )

★3点以上の既知点と「測角のみ」の組合せにより

TS の任意設置範囲(展開力)が広がる!

◆ 但し、未知点の決定後に 「他点を点検する」は【 継続 】⇒ 必須

※ 平板測量を知らない人も 杭ナビ等で近年よく耳にするから注目度アップ

▼ TS の液晶・操作手順は 【 07 TS操作・後方交会の手順と活用 】へ

▼ 後方交会・結果の簡易点検方法は【 17 ノンプリ活用と注意点 】参照!

|